INTRODUCTION À L’ANTHOLOGIE du SCAT

LE « SCAT » (ou « scat singing ») est une manière de chanter, dans laquelle les paroles sont remplacées par une suite de syllabes sans signification, ce qui permet, à l’égal d’un instrument, une totale liberté d’improvisation, de swing et généralement d’humour. Glossolalie chantée, véritable espéranto du jazz, le scat est à la musique ce que le lettrisme d’Isidore Isou est à la littérature. Et, à coup sûr, la forme vocale la plus authentiquement jazz.

Et pourtant, à part « Early Viper Jazz » (Stash ST 105), aucun autre disque à notre connaissance (en tout cas en CD) ne lui avait été encore consacré, à plus forte raison une anthologie. Est‑ce parce que le scat est rarement triste, poignant, intimiste, sombre ou maladif, mais souvent gai, insouciant, drôle, voire complètement loufoque qu’il est traité en parent pauvre ? L’humour, C’est bien connu, ne fait pas souvent bon ménage avec « l’Esthétisme ». Ainsi, Ella Fitzgerald est rarement mise sur le même plan artistique que Billie Holiday. Erroll Garner, Fats Waller ou Nat King Cole ne peuvent être aussi géniaux que Bud Powell ou Thelonious Monk. Et comment voulez‑vous prendre au sérieux artistiquement ce clown de Cab Calloway ?

L’histoire du scat enregistré commence par une superbe « gourance ». Louis Armstrong a tellement irrigué le jazz de sa puissance créatrice qu’on a cru, en toute bonne foi, pouvoir lui attribuer l’invention de l’onomatopée gazouillante (mea culpa, j’ai sombré comme les autres dans le « Dictionnaire du jazz », Laffont). Il faut dire que la légende était appétissante : en 1926, au cours de l’enregistrement historique de Heebiejeebies (vol. 1), Louis chante les paroles de ce morceau en lisant la partition. On dit qu’à la fin du premier chorus exactement (trop exactement), le papier lui échappe des mains et tombe sur le sol. Notre héros, sans se démonter, invente sur le champ (ou sur le chant si vous préférez) un nouveau procédé vocal appelé à une florissante destinée. Ce joli conte fut certainement monté de toutes pièces par le trompettiste‑scatteur, plaisanterie pour journaliste‑gobeur‑debobard, coup de pub génial dirait‑on aujourd’hui. Car figurez‑vous que deux ans avant Heebiejeebies, le multi‑ instrumentiste et arrangeur Don Redman, alors chez Fletcher Henderson (cinq mois avant l’arrivée du même Armstrong dans l’orchestre), enregistre, dans My Papa Doesnt Two‑Time No Time (vol. 1), 16 mesures d’une sorte de vocal que nous sommes bien obligés d’appeler par son nom : scat.

Nous avons plusieurs témoignages de musiciens sur l’existence du scat avant la mise en sillon de Don Redman. L’un d’eux nous vient du grand Jelly Roll Morton (cf. le premier morceau du volume 1). Par ailleurs, Reb Spikes se souvient avoir rencontré à Chicago en 1923 au Royal Gardens, club où se produisait King Oliver, un chanteur du nom de Bo Diddly (remarquez l’assonance avec « diddling », sorte de scat écossais, voir plus loin, p. 4), le premier chanteur scat qu’il ait jamais entendu : « bien avant que Louis Armstrong n’ait chanté quoi que ce soit »

D’une façon moins développée, on trouve des traces enregistrées de cette forme vocale avant 1924 dans la musique populaire. Selon Will Friedwald [2], le chanteur de vaudeville Gene Green incorpore un demi‑chorus de scat en chinois de fantaisie dans From Here To Shanghai, enregistrement datant de 1917. L’un des plus importants précurseurs (toujours selon Friedwald) est le chanteur Cliff « Ukulele Ike » Edwards qui scatte dès décembre 1923 dans sa version de Old Fashioned Love, utilisant ensuite régulièrement des effets de sons vocaux qui sont à la croisée du scat et de l’imitation d’instruments. Alberto Consiglio signale dans la revue anglaise « Storyville » N’ 140 d’autres scats, dans Scissor Grinderioe (Gene Rodemich, juin 1924) et Some Of These Days (Coon‑Sanders, novembre 1924).

Gunther Schuller nous dit qu’on peut trouver un lien intime entre le scat et « les musiques vocales et langages africains, avec leur structuration syllabique hautement imaginative. En fait, dans beaucoup de traditions africaines, la musique est enseignée par l’identification syllabique. Le chant scat est par conséquent un aspect fondamental des techniques vocales afro‑américaines et comme tel était certainement connu au début du jazz et même avant » [3].

11 semble que ce procédé ne soit pas uniquement africain ou afroaméricain. On le retrouve dans d’autres traditions et folklores. Par exemple, selon le « Dictionnaire encyclopédique de la musique » [41, il existe dans la musique écossaise deux pratiques similaires. Le « diddling » des Lowlands « consiste à chanter des airs de danse sur des syllabes dépourvues de sens, comme « dee‑diddle‑di‑dee ». Des concours de « diddling » ont lieu dans certains districts ruraux ». Dans les Highlands, le « puirt a beul » est un type d’accompagnement vocal qui « comprend souvent des séquences de syllabes improvisées n’ayant aucun sens et peut comporter des schémas rythmiques complexes ».

En extrapolant quelque peu, on peut aussi assimiler au scat l’imitation fidèle d’instruments par la voix, comme le font par exemple Baby Cox dans Hot And Bothered (vol. 1) et les Mills Brothers dans I’ve Found A New Baby. Le processus originel du jazz, qui consistait à imiter sur un instrument la voix et les intonations d’un chanteur, est alors inversé. Les meilleurs chanteurs scat sont souvent les musiciens euxmêmes qui transposent et pro) . errent leur propre jeu instrumental dans leurs vocaux, sans pour cela imiter le son de leur instrument, mais en conservant les différentes attaques et inflexions par le jeu de syllabes adéquates (dans l’articulation du phrasé de jazz, quelques inflexions sont nommées par des onomatopées : « rip », « doit »). On peut même parfois deviner en écoutant le scat d’un musicien de quel instrument il joue, essentiellement pour les vents (les trompettistes Louis Armstrong, Jabbo Smith, Red Allen) mais aussi le saxophoniste George Thomas, qui utilise des décorations, des appogiatures typiques du style fleuri des saxophonistes de la fin des années 1920. À la lumière des différentes interprétations de cette anthologie, une constatation s’impose : les instrumentistes à vent ‑ et spécialement les trompettistes qui sont les plus représentés ‑ sont meilleurs scatteurs que les pianistes, peutêtre parce que les joueurs de cuivre ont l’habitude d’utiliser leur bouche, de prononcer des syllabes variées derrière les notes que l’on entend réellement sortir du pavillon. Les pianistes Clarence Williams, Hoagy Carmichael, Rube Bloom, Earl Hines, Courir Basie, Jelly Roll Morton n’ont d’ailleurs pas persévéré dans cette voie et leur inclusion dans cette anthologie doit plus souvent à l’anecdote qu’à l’esthétique ou la musicalité. Le meilleur est certainement Jelly Roll Morton, qui scatte cependant dans le seul but d’illustrer ses explications.

Ce sport n’est bien sûr pas réservé aux seuls instrumentistes et quelques vocalistes scattent formidablement (Cab Calloway) ou honorablement (Bing Crosby, Ethel Waters), si l’on s’en tient à la période contenue dans cette anthologie. Parfois un vent de folie douce souffle sur les scatteurs qui semblent inventer (à l’instar des « tongues » : glossolalies issues de certaines transes religieuses noires) des langues inconnues drolatiques (Lets Sow A Wild Oat, vol. 1, ou Sweet Sue, vol. 2), ou travestir en frapadingue des langues existantes (les chinoiseries de Calloway dans Chinese Rhythm). Souvent les scat singers accouplent de vrais mots ou même des phrases à leurs onomatopées (Leo Watson), leur conférant un aspect surréaliste proche du « cadavre exquis ».

Dans les « washboard bands » (ou « jug bands ») des années 192030, où les instruments traditionnels sont remplacés par des ersatz moins coûteux, le scat, couplé avec le chant au travers d’un « kazoo », est très fréquent (GoinNuts, Washboards Get Together, Stomp Your Stuff, vol. 2 ; I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate).

Ring Dem Bells (vol. 2 et 3), Somebody Stole My Gal (vol. 2), Zaz Zuh Zaz montrent un procédé fréquent à l’époque : les questions réponses de type perroquet. Un musicien improvise une phrase et un autre essaie de la reprendre au vol note pour note. Armstrong l’avait esquissé en scat dans West End Blues en réponse à la clarinette. Benny Carter à l’alto et Don Redman en scat l’exploitent aussi dans Six Or Seven Times des Chocolate Dandies en 1929 (cf. Benny Carter, vol. 1), qui ne figure pas dans cette anthologie. Cette formule va devenir à partir de Minnie The Moocher la marque de fabrique de Cab Calloway: le scat du chef est repris par l’ensemble des musiciens (exemple : Zaz Zuh Zaz).

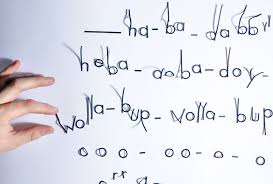

Beaucoup de mots du jargon du jazz, comme « bebop » par exemple, sont des onomatopées dérivées du scat. On trouve d’ailleurs plusieurs fois le mot « bebop » dans un scat datant de 1928 : Four Or Five Times (McKinney’s Cotton Pickers, vol. 1). Certaines syllabes nonsensiques du scat ont même pénétré l’hexagone, comme le mot « scoubidou » (scoobydoo) et surtout « zazou » qui vient du titre Zaz Zuh Zaz (Cab Calloway, 1933). Un grand nombre de titres de jazz sont du pur scat : Skit‑Dat‑De‑Dat (Louis Armstrong, 1926), Hey‑Ba‑Ba‑Re‑Bo_p (Lionel Hampion, 1945). On en trouve plusieurs au répertoire de Dizzy Gillespie, autre fabuledx scatteur postérieur à cette anthologie : Oop‑Bop‑shbam, Oop‑Pop‑a‑da, Ool‑Ya‑Koo, Ooo‑Shoo‑Be‑Doo‑Bee, In The Land Of Oo‑Bla‑Dee. Mais c’est dans le répertoire des chansons populaires des années 1920 qu’on en rencontre le plus : ja‑da, Ja‑da, jing, Jing, Jing (1918) ; Doodle Doo Doo (1924) ; Doo Wacka Doo (1924) ; Diga Diga Doo (1928). Pour continuer dans les années 1930 : Eeny Meeny Miney Mo (1935) ; Boo Hoo (1936). Et n’oublions pas le très ancien Ta‑ra‑ra‑boom‑de‑ré (189 1), car les syllabes chantées sans signification ne datent pas d’hier. Comme le fait remarquer Sigmund Spaeth dans son introduction de « A History Of Popular Music In America » (1948) : « Nous continuons à apprécier résolument chaque parcelle d’absurdité, même sous la forme de simples syllabes ‘nonsensiques’, comme les premiers Elisabéthains en incorporaient dans leurs madrigaux. De « hey‑nonny‑nonny » au « hi‑de‑ho » des chanteurs de scat modernes, via Ta‑ra‑ra‑boom‑de‑ré et Vo‑deo‑do, il n’y a qu’un pas, même si ce pas couvre près de trois siècles de temps »[5].

Dans ces trois volumes on pourra se livrer au jeu des comparaisons en écoutant l’une après l’autre les différentes versions de Ring Dem Bells (par Duke Ellington en 1930, vol. 2, puis par Svend Asmussen en 194 1), 1 Got Rhythm (par Ethel Waters en 1930, vol. 2, puis Leo Watson en 1933), Dinah (par Bing Crosby en 193 1, vol. 2, puis Louis Prima en 1933), Some Of These Days (par Bing Crosby en 1932, vol. 2, puis par les Washboard Rhythm Boys en 1933), The Sheik OfAraby (par Tiny Bradshaw en 1934, puis par Nat King Cole en 1938), Nagasaki (par Cab Calloway en 1935, puis Gene Krupa en 1938).

Certains remarqueront une grande absence dans cette anthologie non exhaustive, celle d’Ella Fitzgerald. Mais, hélas, cette immense chanteuse ne deviendra reine du scat qu’à partir de la deuxième partie des années 1940. On ne trouve auparavant que de trop courts fragments, par exemple en 1936 sous son nom dans Organ Grinder Swing, et en 1937 avec Chick Webb dans Just A Simple Melody, scats de huit mesures trop minces pour les critères de notre anthologie : au moins douze mesures. Semblablement je n’ai pu dénicher de scat d’une longueur utilisable chez l’inspiratrice d’Ella, la néo‑orléanaise Connie Boswell, réputée se livrer au chant syllabique. Quant à Fats Waller ou Slim Gaillard qui sont de grands scat singers en puissance, surprise totale : il n’existe que de minuscules‑très‑brefs‑fugaces‑petits‑bouts d’exemple de leur talent en ce domaine. Trop courtes encore, les excellentes prestations des musiciens scat singers occasionnels : Trummy Young (Rhythm Lullaby, avec Earl Hines, 1935), Willie Smith (Posin, avec Jimmie Lunceford, 1937), Oscar Aleman (Besame Mucho, 1943).